「社会学の祖」と言われるデュルケームの社会分業論です。

社会学と言えば、ドイツだというイメージがあった私にとって社会学の素地を作ったのがフランス人であるデュルケームだということを知って意外に思ったのがスタートです。

皆さんはどうですか?

一緒に勉強していきましょう。各項目、目次からジャンプできます。

第1回 個人化/孤立化の時代に向き合う

エミール・デュルケーム(Émile Durkheim)プロフィール

- 生年月日:1858年4月15日

- 没年月日:1917年11月15日

- 出身地:フランス・エピナル(ヴォージュ県)

- 職業:社会学者・哲学者

- 学歴:高等師範学校(École Normale Supérieure)卒業

- 主な業績:

- 社会学を独立した学問分野として確立

- 「社会学的方法の規準」を提唱

- 社会的事実の概念を導入

- アノミー(社会的混乱)の理論を提唱

- 機械的連帯と有機的連帯の概念を提唱

- 主な著作:

- 『社会分業論』(1893年)

- 『社会学的方法の規準』(1895年)

- 『自殺論』(1897年)

- 『宗教生活の原初形態』(1912年)

- 影響を受けた人物:オーギュスト・コント、モンテスキュー、ジャン=ジャック・ルソー

- 影響を与えた人物:タルコット・パーソンズ、ピエール・ブルデュー、アンソニー・ギデンズ

デュルケームは、社会学の基礎を築いた重要な学者の一人であり、現代社会学の発展に大きな影響を与えました。

ドレスコードはないのに実はある?

人は社会というなかで生きています。

現代社会は会社でもスーツやネクタイを強要される事も少なくなりました。

ですが、カジュアルコーデやアースカラーであっても、やはり同じような格好をするというのです。

普段の通勤に羽織袴を着ていっても怒られないはずなのにそういう服装で通勤をする人はまずいないでしょう。

ドレスコードや規則があるわけでもないのに暗黙の中でルールはあるものです。

社会的事実=特に拘束されているわけでもないのに外的な圧力があるようなこと?

(空気を読むなどか?)

道徳的関係

デュルケームは「道徳」という言葉をよく使う。

これは「人間の良心に働きかけるような力があるもの」という意味で使われます。

「モラル」なんていう言い方の方が近い。

学校で習った道徳とはちょっと違うようです。

19世紀は科学技術の発達が顕著に

ダーウィン:進化論

コッホ:結核菌やコレラ菌の発見

キュリー夫人、レントゲンなども

社会の目に見えないものを客観視し、科学技術と同じように「社会学」を観ると視点が違ってくる。

社会学にもデータが必要である。

「ガラスの天井」という言葉に代表される。

実際にガラスの天井そのものがあるわけではないが、女性たちの出世や躍進が邪魔されている何かがあると感じている。

それがガラスの天井というモノとして客観的に観る事が出来る。

村社会から個人社会へ~貧富の差が広がる

かつて、親族や血縁や宗教などでつながっていた社会が個人化に進んでいる。

この個人化が近代化につながっていく一方で個人の能力で貧富の差が広がってしまうという新しい問題を生み出してしまった。

離婚や離職も簡単にできるようになる⇒個人の自由化

頼れるのは自分だけ⇒厳しい競争社会に投げ込まれてしまう

競争が嫌で離脱⇒孤独になり孤立してしまう

優秀な人やうまくやっていける人たちがどんどんうまく行っていく一方で、うまくその潮流に乗れなった人たちは離脱して貧しくなってしまいます。

そこで社会が助けてくれるわけではありません。

「あなたが勉強しなかったんでしょ?あなたが選んだんでしょ?」という自己責任論になっていくというのは恐ろしい事です。

第2回 自律的個人はこうして生まれた

自由になってしまった?

フランス革命のように市民が悪政から勝ち取った自由とは違うというのです。

革命で共和制に変わると激動の変化へつながった自由ではありません。

「近代の自由」は時代の変遷で求めていなくても勝ち取ったものでもなく、人々が生まれた時からあったということなのです。

「近代社会」の我々は「自由」という概念が生まれた時からあります。

「自由」の為に戦うという必要もありませんでした。

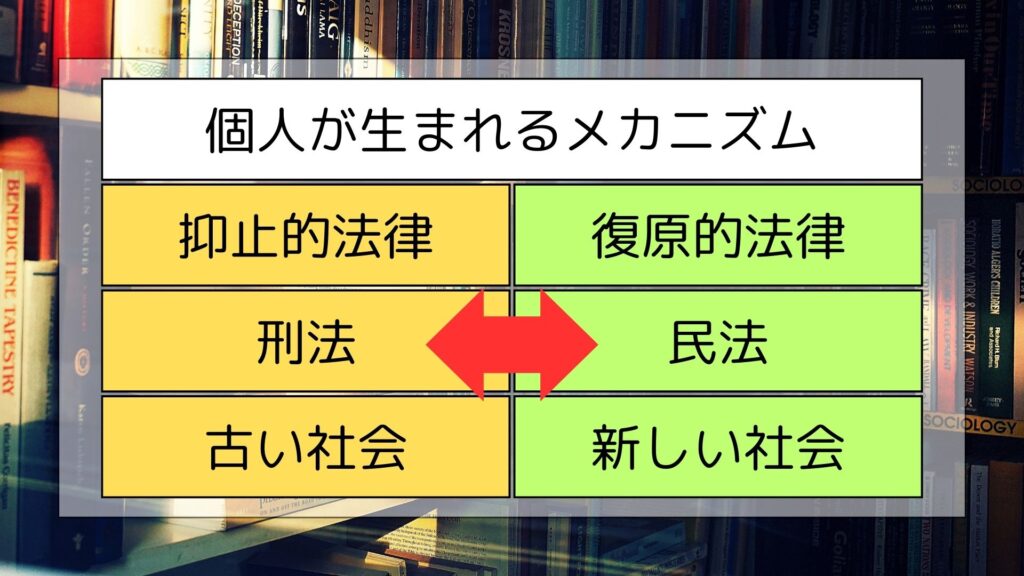

個人が生まれるメカニズム

古い社会では集団生活を守る事が出来ない人たちを罰する「刑法」などの法律が多く、新しい社会では個人賠償や個人間取引の民法が多くなる。

古い社会と新しい社会の概念の違いも面白いです。

集団を乱すものが罰せられた古い時代。

新しい時代では個人の権利が重要視されるというように変異しているのです。

古い社会は個人では生きていけなかった

古い社会からすると「自由」というのは「共同体」から放り出される「追放」のようなものだったのです。

たった1人では生きていけない。

社会の仕組みがそうだったからです。

自由はたくましく生きざるを得ない

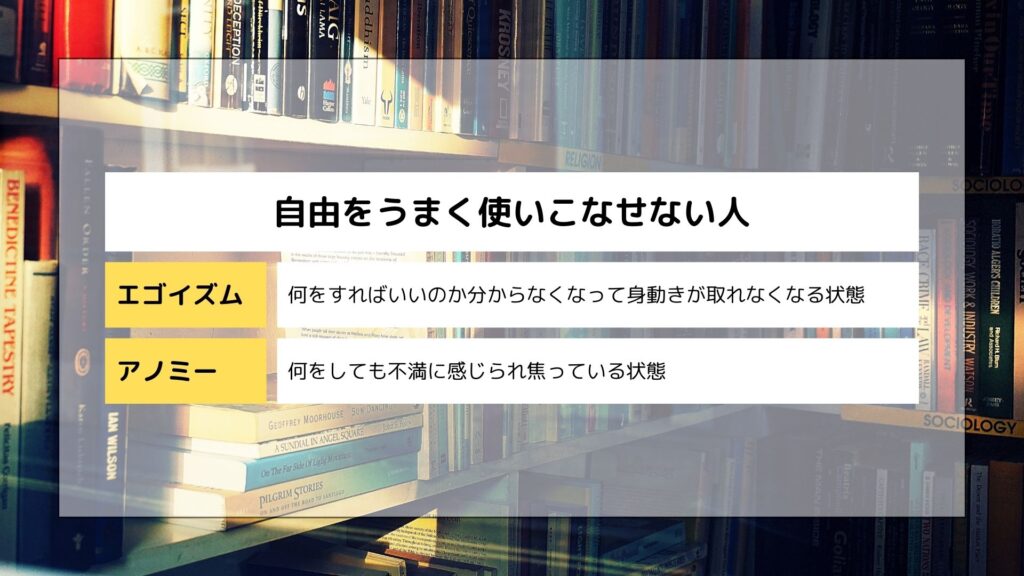

自由をうまく使いこなせない人も出てきます。

ここでデュルケームはこれを二つに分けます。

エゴイズム: 利己主義ではなく自由な個人がそれぞれの目標や行つ意味を見いだせず何をすればいいのか分からなくなって身動きが取れなくなる状態

アノミー :さまざまな規制がない状態で何をしても良いので色々な事をしてみるも何をどこまで求めたら満足できるのかガイドラインが与えられないために何をしても不満に感じられ焦っている状態

どちらも行き詰っています。

独裁者を求めてしまっている?

自由に行き詰った人たちは自分たちで判断する事が出来なくなってしまいます。

自由が行き過ぎてしまって他責的になっていくということでしょうか?

無限の欲求

いつになっても満足させられることはない

既に自由でいるのに更に上を目指してしまいます。

これはいつまで経っても「満足」は出来ません。

第3回 「連帯」とそれをはばむもの

自律した個人同士が繋がる「分業」

第3回にして「分業」ということが出てきます。

まさに本のタイトルです。

有機的連帯は人々の結びつきの事です。

一つ一つはバラバラでも、相互の動きでひとつの仕事に成り立って行くということです。

これを「依存」ともデュルケームは言います。

有機的連帯を「依存」と言ってしまうと身もフタもないように思いますが、もう少し深堀していきましょう。

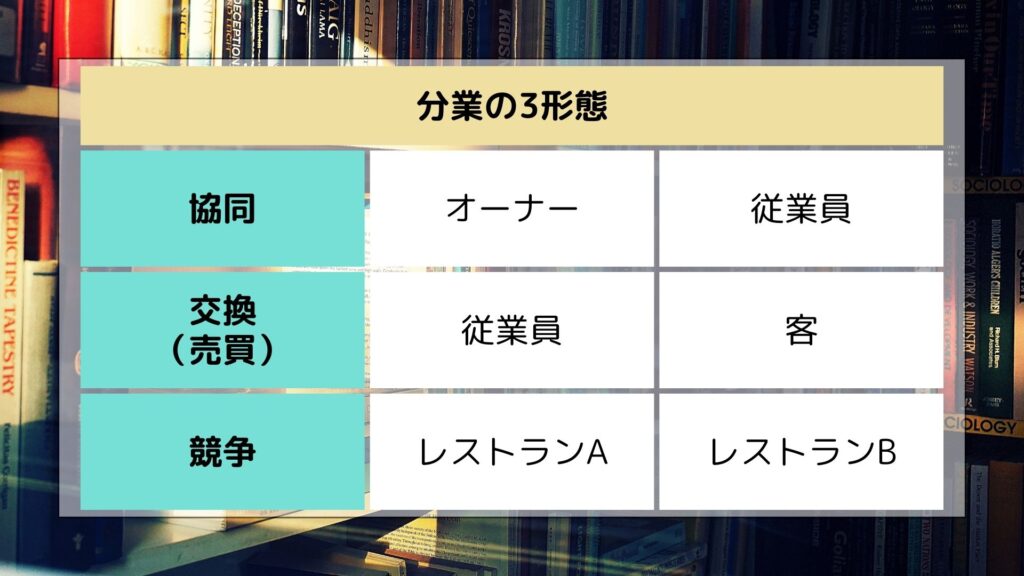

分業には3形態ある

協同:オーナーと従業員が一つの料理を提供するという同じ目的に向かってオーナーと従業員が協力する

交換(売買):レストランだとサービスの提供ということになる。そのサービスに対して客が対価を支払う

競争:同業者同士での競争(つぶし合いという意味ではない)

そもそも論としてデュルケームの分業は「闘争」や「競争」だと言います。

つまり、経済の発展において分業がなければ、社会は回らないというのです。

でも、分業化効率化というわけでもないようです。

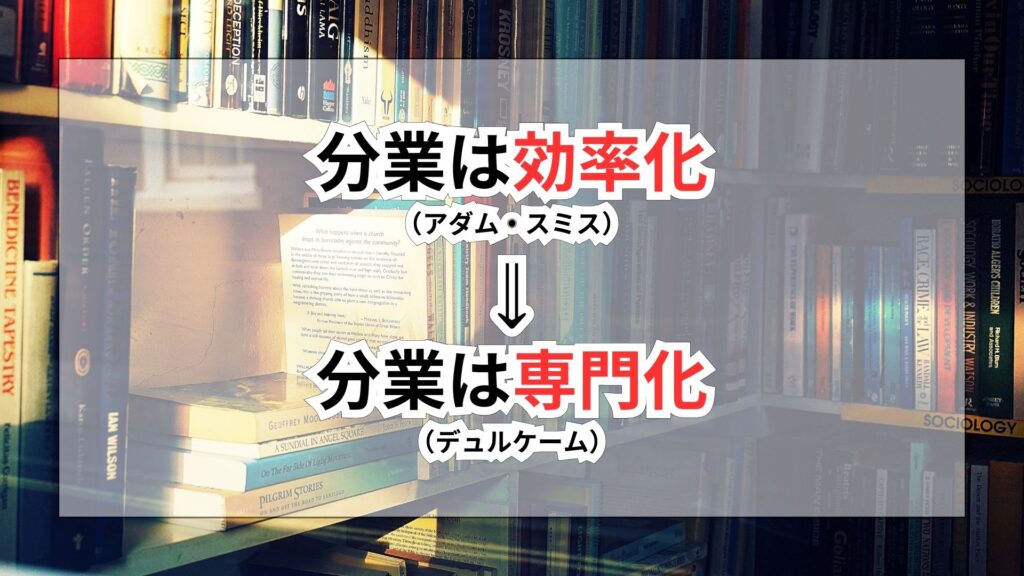

分業化の意味がアダム・スミスとは違う

経済学の父、アダム・スミスの国富論では分業は効率化だという考えです。

多くの人は経済的に効率的な分業をイメージすると思います。

デュルケームの考える分業は専門的な知識や技術の事を言います。

そうすることで分業は専門化するというのです。

分業する事で専門的な部門が出来るというのは確かにその通りです。

得意分野を伸ばせていけたらそれに越した事はありません。

それがうまく行かないのが次の3つのパターンになります。

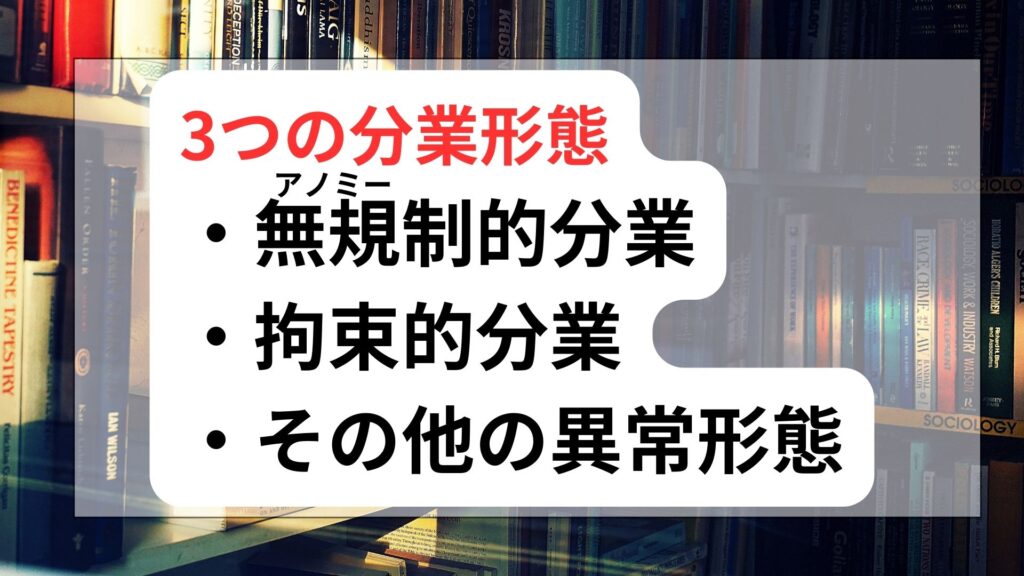

対立を生んでしまう分業が3パターンある

無規制的分業:社会的なルールや制限が個人間の間ではないために恐慌や労使の対立を生じさせることがある。

(買いたたき、ぼったくり、職場のブラック化などを招く)

拘束的分業:社会的な制限の下で適材適所の人材を配置できない状態。

(カースト制や身分制度など)

その他の異常形態:過度の細分化により連携不足を招いてしまう。

(レストランなどでシェフがどんなに良い食事を作ってもお客にまで運んでくれる人がいないなどの例)

デュルケームの理論と現実が食い違うと「現実が間違っている」という発言がある。

机上の空論?

デュルケームが学生に突っ込まれると「自分の理論が正しい」と思う所がなかなかの変人ぽくて面白いと思いました。

そばにいる人たちは大変だったでしょうけれど。

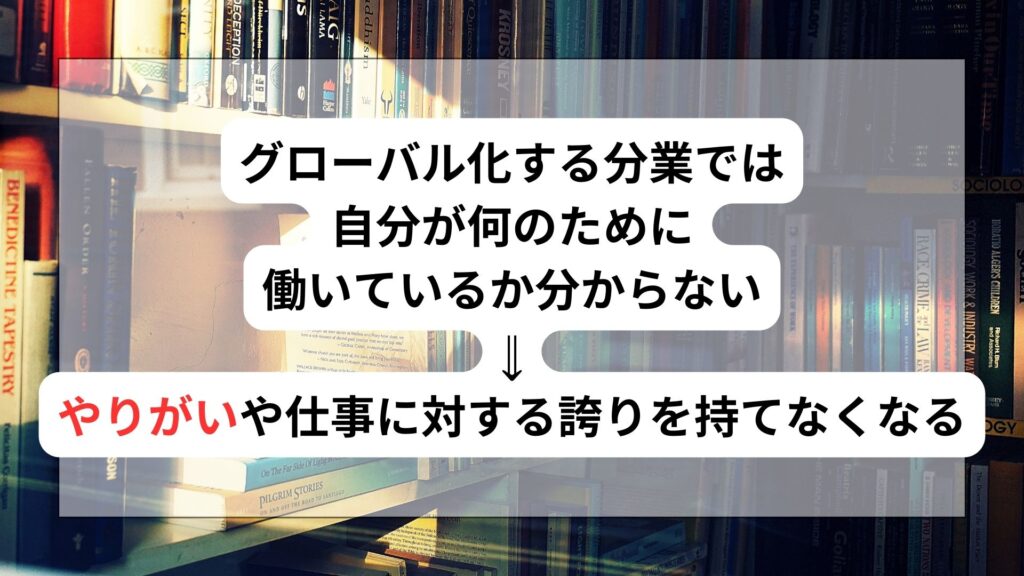

グローバル化の分業では仕事に誇りを持てない?

分業で専門的になっていくメリットは「自分は専門家で人の役に立っている」という自尊心をもてるということなのかと思いました。

その中でグローバル化していくと毎日頑張っている仕事が「何のために、誰の為に役になっているか分からない」「そもそも何のための仕事だ?」となっていくわけです。

ここで分かりやすい例として伊集院さんが、ガリを作っている人の話をします。

ガリとはお寿司なんかに付いてくるあの「ガリ」の事です。

作っている外国の人は「これが何なのか?」「食べ物である事すら知らずに」作っていると言います。

大きな工場の中にはガリがなんであるかと知っている人もいると思いますが、工場で働くすべての人が知っているわけではないということです。

そうなってくるとガリを作るという専業的な仕事をしているのにその仕事にやりがいや誇りを持てるのかというとそれは疑問になってしまいます。

分業が専門化するというのは良く分かりますが、その分業をしている本人が何のための仕事か分からないということがグローバル化する事で如実に浮き出てきたのです。

第4回 「個人の自律」と「連帯」の両立

依存は良いこと

デュルケームは、近代社会において人々は高度に分業化し、それぞれ異なる役割を持つようになる。

個々人が独立して生きるのではなく、むしろ互いに依存し合うことで社会全体が機能すると考えたのです。

つまり、「依存=悪」という個人主義的な価値観とは異なり、「適切な依存関係=社会の健全な発展」だと捉えています。

社会構成そのものが依存???

この視点は、現代社会における「自己責任論」や「孤立」の問題と対比されることが多いです。

「他者に頼ることは恥ずかしい」とする風潮がある一方で、デュルケームの理論では「互いに依存することがむしろ社会の安定につながる」としています。

依存が良いことと捉えられるのは目からうろこの感覚でした!

ロビンソン・クルーソーも依存していた?

ロビンソン・クルーソーと言えば漂流記で有名です。

たった一人で漂流していた彼が依存していたというのです。

えっ?誰に依存???その疑問を解決していきましょう。

主人公ロビンソンの孤独な島での生活を通じて、人間の自己形成や文明との関わりがあったというのです。

ロビンソンは無人島での生活を通じて、自らの力で環境を開拓し、生活基盤を築き上げます。

この過程は、人間の持つ創造力や適応力、そして自己成長の象徴として描かれています。

即ち、ロビンソン・クルーソーはたった一人で漂流しながら、人間社会での学びや習慣などに依存していたからこそ、生き残れたというのです。

エリートも依存してくれる人がいないと成立しない

注目すべきはエリートも依存してくれる民衆がいないと「エリート」たりえないということなのです。

確かに、エリートはそれ以外の頼ってくれる人たちがいないと成立しません。

新世紀エヴァンゲリオンのアスカのセリフ

「愚民を助けるのがエリートの義務ってだけよ。」というセリフを思い出した人もいるのでは?

依存は悪いことではなかった!

全編を通して依存先を増やす事やお互いを頼りあうことが大事だということが指摘されました。

ただ、相手に頼るということではなくて、お互いの良い部分を活躍の場としてそれを頼りあって補う合うということがとても大事なのです。

依存先がなければ、人は生きてはいけません。

依存先を増やすことが自立というなかなか面白い展開になりました。

自分自身も依存先があるからこそ、生きていけるということが再確認できました。

「依存」とは人に頼りっきりになるということではありません。

何かしらの依存はあるということに大きな安心感を持つ人も多いのかもしれません。

今回も面白かったです。

考えることって楽しいですね!