1995年1月17日、阪神淡路大震災。

この時に自分自身も被災しながら被災者のメンタルケアに従事した精神科医の著書の紹介になります。

当時に辛い思いを持つ人も多くいらっしゃると思います。

各項目、目次からジャンプできます。

第一回「そのとき何が起こったか」

安克昌“心の傷を癒すということ” (1)そのとき何が起こったか

初回放送日:2025年1月6日

自らも被災者であり、援助者であり、全国からの来援者をまとめる立場にあった精神科医・安克昌。彼ほどリアルタイムで被災者について考えぬき記録を刻んだ医師は数少ない。

震災当日から刻一刻と変化する状況を自らの心情とともに克明に刻んでいく安克昌の筆致はドキュメンタリー映画をみているように生々しく胸に迫る。震災体験のすさまじさ、そして救助するのも被災者であるという厳粛な事実。描写のはざまから苦痛や深い悲しみがあふれ出て読むものを揺さぶる。第一回は、震災直後の記述を中心に読み解き、「震災直後に何が起こったのか」「そのとき何が一番求められていたのか」を深く考察する。

早朝の大地震

冒頭は著者自身が被災した状況が克明に描かれます。

いきなり、大きな音と衝撃。

子供は「ママ!ママ!」と叫ぶ。

本棚は倒れ、食器棚の食器は粉々にくずれる。

こんな状況でした。

安克昌先生自身のその当時の様子はドラマ化した「心の傷を癒すということ」に詳しいです。

生き残った罪悪感

自宅から職場に行く途中でも多くの人が被災しています。

阪神淡路大震災の特性として圧死や火災による死者が多かったのです。

そこで、人が倒れていても助けを呼んでいても自分が逃げることが最優先。

そうしないと自分自身も死んでしまうからです。

しかし、これらの事は多くのメンタル疾患になってしまいます。

「助けて!」と叫ぶ人たちを見限って自分だけ生き残ってしまったと罪悪感を持つようになってしまいます。

これをサバイバーズ・ギルドと言います。

大丈夫じゃないのに大丈夫と言ってしまう人たち

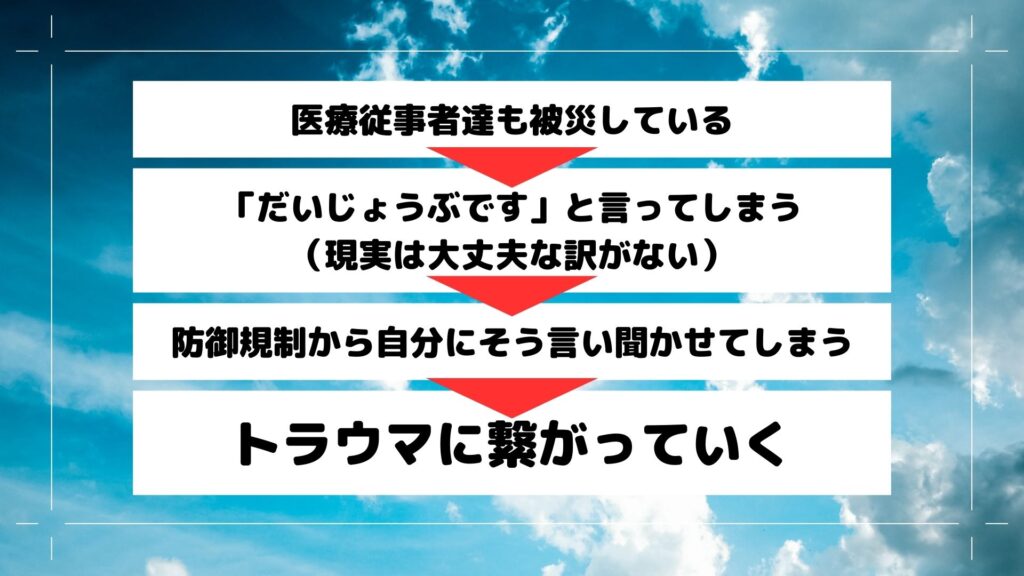

著者は医療従事者です。

被災したけが人たちがどんどん入ってきます。

鳴りやまないサイレン。

また、ここで働く医療スタッフ自身も被災しています。

その中で、働いているのです。

声をかけると「だいじょうぶです」「地震だから仕方ない」という答えが返ってきます。

ですが、大丈夫な訳がありません。

スタッフたちはいつもよりも精力的に働く人がほとんどでした。

こういう状況がメンタルに影響がない訳がありません。

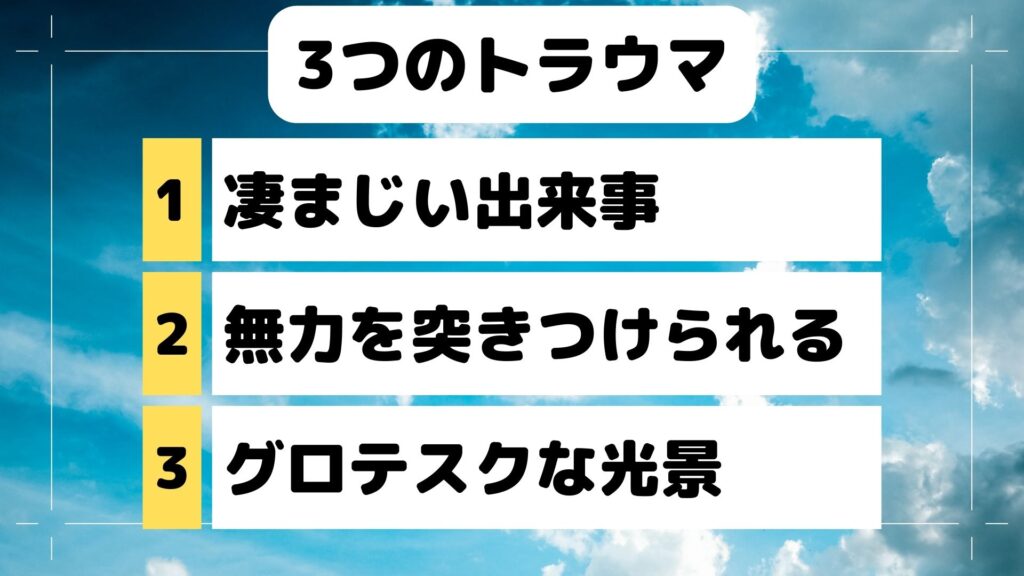

3つのトラウマ

阪神淡路大震災における「3つのトラウマ」は以下のものです。

1つ目「凄まじい出来事」

人々がどんどん亡くなっていく中、自分だけが助かってしまったという罪悪感などです。

2つ目は「無力を突きつけられる」

消防士さんが、消火活動で水が尽きてしまう状態や、大きな自然災害の前に無力を感じたというのです。

3つ目は「グロテスクな光景」

ニュース報道でも目を覆うようなものばかりですが、日本の報道では御遺体までは映る事は稀です。

その残酷な現場にいた人たちはその光景を否応なしに観てしまっているわけです。

これが強烈なトラウマになっていきます。

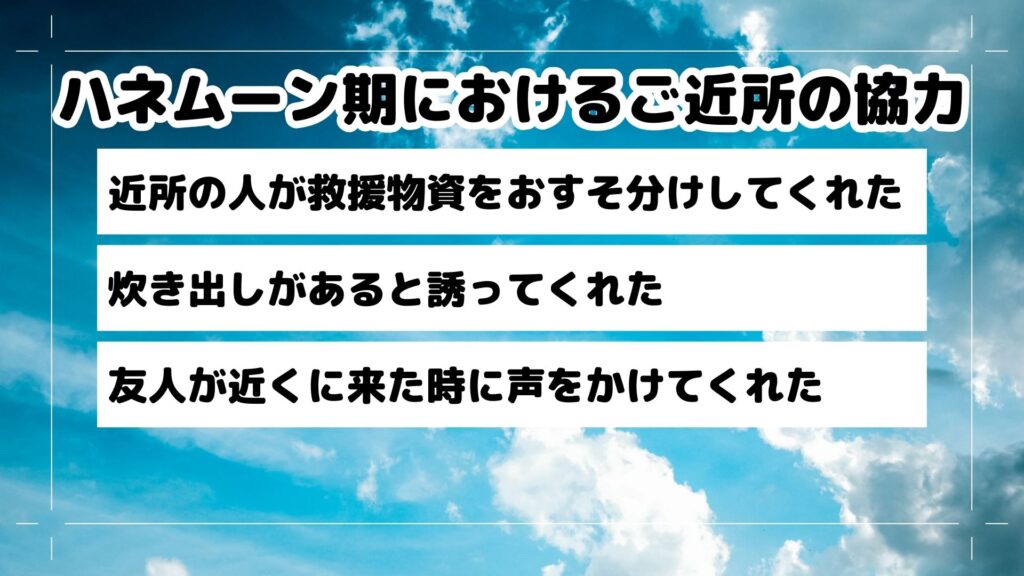

それでも、助け合いはあった

地震発生当時はインフラがなくなったと言って良い状態でした。

そんな中でも被災した人同士の助け合いがあったのです。

これは被災初期に観られる「ハネムーン期」の事ですが、近所の人が救援物資をおすそ分けしてくれたり、炊き出しがあると誘ってくれたり、お風呂を借りに来ていた友人が近くに来たからと言って声をかけてくれたりと「人が人を」自然に気遣う場面もあった事が描かれています。

私自身もこの時期に関西にいたので、辛い思い出がよみがえってきます。

ですが、この事を伝えて行かなければならないという思いで書いています。

皆様にも思いが届きますように。

安克昌先生の恩師である中井久夫先生の名著はこちら。合わせてごらんください

第二回 さまざまな「心の傷」を見つめる

初回放送日:2025年1月13日

安克昌は、個々の被災者に徹底して寄り添い、ひたすらその声に耳を傾けることで、被災者たちのリアルに迫っていく。PTSDに苦しめられるJさん、子を失った親、親を失った子たちの深い喪失感、救護に当たった医師や看護師たちの不安やストレス等々に向き合っていく安克昌。彼らにどのようなサポートが必要なのかをありとあらゆる知を動員して考えぬき、対応のためのアイデアが記されていく。第二回は、安克昌が見つめた、個々の心の傷のありようを一つひとつ確かめながら、今後、生かすべき教訓を学んでいく。

初回放送日となった2025年1月13日は宮崎県で震度5の地震がありました。

番組内でも津波情報のテロップが掲載され続け放送されました。

被災された皆様のお見舞いを申し上げます。

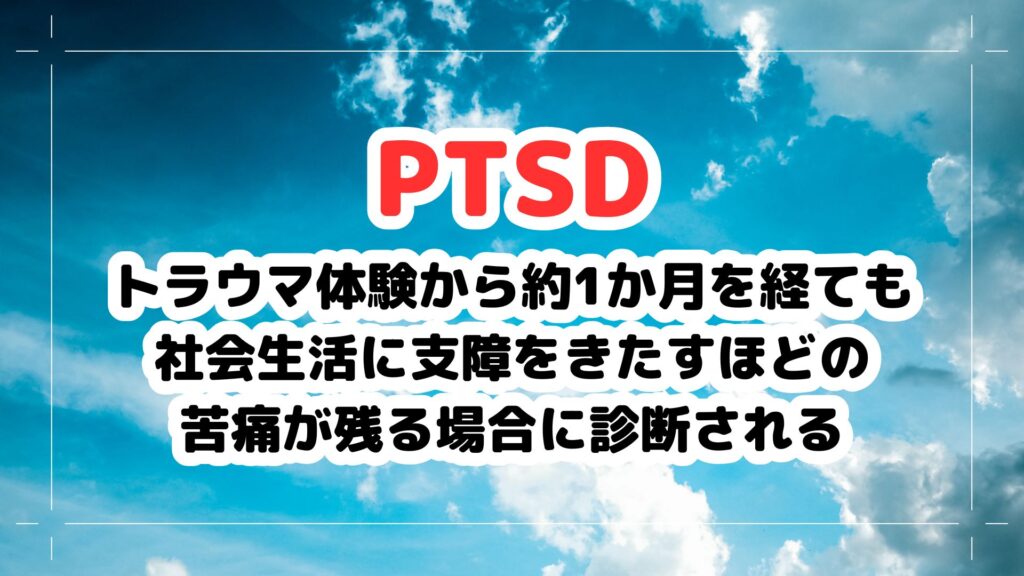

PTSDは阪神淡路大震災の前は知られていなかった?

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は阪神淡路大震災の前には専門家の間でも重要視していなかったと言います。

今、現在となるとPTSDを聞いた事がない人を見つけるのが難しいほどになりました。

それほど、阪神淡路大震災での被災者のトラウマは非常に大きかったのです。

番組内でも同年の3月20日に地下鉄サリン事件が起こった事が紹介されます。

またこの事件が起こった事で全国区の報道から阪神淡路大震災の事がなかったかのような扱いを受けた事を追記しておきます。地下鉄サリン事件についてはこちらをどうぞ

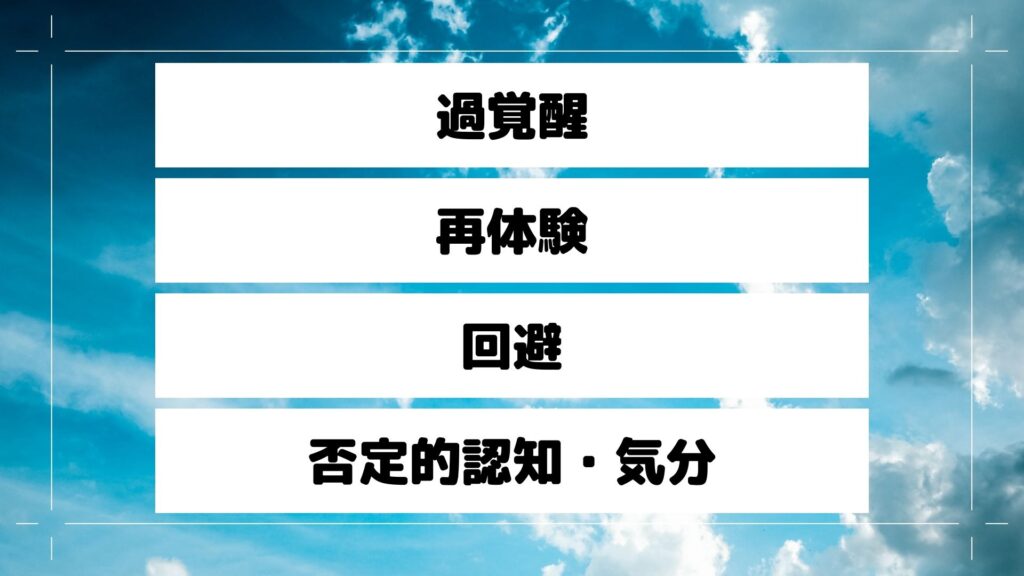

PTSDは4つの種類に分かれる

過覚醒

圧倒的なストレスの為に警戒態勢になる。

眠る事も困難になるほど鋭敏になってしまう

再体験

辛い体験をしたときを思い起こさせるものに遭遇するとその時の事を思い出してしまう。

フラッシュバックしてしまう。

回避

再体験をしないようにするために何かを避けてしまうが「なぜ避けているか」ということを自己認識できずにちょっとしたきっかけで思い出してしまい、引きこもってしまう。

否定的認知・気分

ネガティブで強固な思い込み。

罪悪感やマイナスな気分を思い込むと周囲と疎遠になってしまう。

震災当時には子供をかばって多くの親が死んでしまった例も紹介されます。

命が助かっても「自分の所為で親が死んだ」と子供の方が思ってしまうのです。

サバイバーズ・ギルドがここでもありました。

リアル病になる著者自身

震災から4か月後、仙台に訪れた著者はその地に住む人たちと自分の考えの差に思い悩みます。

建物が倒れ、粉塵が舞い、人々が悲壮な思いで暮らしている神戸の人や自分自身とは別世界が繰り広げられています。

また、自分自身と外部の人達との気持ちの大きな差に思い悩みます。

外の人達からすれば、神戸の現実はしょせん他人事だったのです。

安先生自身も深く悩まれていた事が分かります。

またこの訪れた仙台という都市は2011年に東日本大震災にまみえます。

第三回 心のケアが目指すもの

初回放送日:2025年1月20日

「病院で待っているだけではだめだ」…保健所に設けられた無料相談所で被災者の過酷な状況を聞いた安克昌は、そう決意した。彼は、何に踏み出していったのか?

安克昌は、自ら積極的に避難所へ出向くことにした。状況を知悉した、避難所へ派遣された看護師たちと連携することで、被災者たちの深刻な状況に目を開かれた安は、どのようなサポートやシステムが必要なのかを深く思索していく。第三回は、安の実践や考察を通して、震災直後やその後継続的に行うべきサポートのあり方について考えていく。

精神科医もボランティアで集結!

震災の惨状を知り、多くの精神科医がボランティアで全国から集結しました。

その総数は80人に上ったと言います。

ですが、どの避難所に行ってもらうか、スケジュール調整をしたのも安先生でした。

全国から来てくれた精神科医の一人一人に説明をして道案内までが必要でした。

何処に行くにも交通手段は途絶えたままです。

ほとんどが徒歩での手探りでの作業となりました。

参加してくれたボランティアの先生方もそこで寝袋を使って床で寝たり、自分自身の食事の煮炊きもしなければなりませんでした。

ボランティアは「自己完結」でなければならなければなりませんでした。

当時はボランティアが自分自身の寝食も自分で管理しなければならないという意識は低かったように思います。

その中で全国から来られた先生方は「寝食も自分自身でやる」という意識が高かったのです!

ボランティアの精神科医の先生方の統括をしていた安先生自身が疲労困憊するほどの状況になっていきます。

医療従事者のメンタルケアも必要になってきました。

ボランティアには安先生の師匠である中井久夫先生を慕ってやってくる方もありました。

心を病むのは医療従事者も…。

現場での医療従事者達もほとんどが被災しています。

震災当初から頑張っているスタッフは自分の気持ちにフタをして頑張ってしまう人がほとんどでした。

それが長期に渡ってくるとメンタルをやまないわけがありません。

もちろん、医療従事者はそういった時のためのメンタルは座学などで学んでいたかもしれません。

ですが、ここまで長期になると話は変わってきます。

ここで、医療従事者同士の心の問題をお互いに共有する事で少しだけ緩和されていきます。

子供を失うという絶望の中で…。

生き残った人たちの中には子供を失った人たちもたくさんいました。

阪神・淡路大震災は建物が崩れ落ちた後に火が回ってきたので、自分の子供の遺体も連れて逃げられない人も多かったのです。

自分の子供が死んでしまって、親である自分だけが生き残ってしまったという罪悪感がここでもあったのです。

同じ境遇の人達だけを集めてお互いに話をするという集まりも何度もあったと言います。

ここで注目すべき点はこの辛すぎる話を安先生はただただ聞いてくれるということでした。

否定も肯定もせず、良いも悪いも言わず、ただそこで聞いてくれる。

他から見れば驚くようなことですが、こういった「聞いてくれる人がいる」ということは多くの人の励みになったのです

指南役の宮地先生はこの集まりに参加できない人も多くいた事を付け足しています。

また、参加できない人にとっても「そういう集まりがある」ということはそれも励みになったのです。

エンパワメント(レジリエンス)

エンパワメントという言葉にも触れていました。

これは内側からトラウマを抱える強さを取り戻す事です。

似たような言葉で「レジリエンス」という言葉の方が有名かもしれません。

レジリエンスは辛い時や困難があった時により戻す回復能力のようなものを言います。

レジリエンスという言葉は2011年の東日本大震災の後によく使われるようになりました。

1995年の阪神淡路大震災にはレジリエンスという言葉は観られないので、まだ使われていなかったと思われます。

ですが、「エンパワメント」も「レジリエンス」もこれほどの辛い事があっても内面から少しずつ取り戻していくということで共通しているように思いました。

人がもう一度、立ち上がろうとする中で人と人とのつながりは欠かせないものだと思った第三回でした。

2025年で阪神淡路大震災から30年経ちましたが、それでも辛い思いをしている人はとても多い事も追記おきます。

第四回 心の傷を耕す

初回放送日:2025年1月27日

「物理的な居場所」は確保されたが「心理的な場所」は確保されていないのではないか。安は、長期のスパンで被災者たちをどうサポートしていくかについて思索を深める。

安克昌「心の傷を癒すということ」は彼の死後、多くの関係者の証言を加えた増補版としてその後も成長を続けドラマや映画という二次創作へとつながっていく。宮地尚子さんは、こうした試みを、心の傷を表現に昇華し将来への豊かな土壌を準備するという意味で「耕す」という言葉で表現する。震災体験は「耕され」、後々の人々の心を支える培地となっていくのだ。第四回は、震災体験や心の傷を耕していくとはどういうことかを考える。

1995年は節目の年だった

1995年は大事に世界大戦の終結から50年経った節目の年でした。

戦争での心の問題が注目され出したのです。

心のケアを考えるに大きなきっかけではありました。

それでも災害派遣精神医療チームであるDPATが設立されるのは2013年の事となります。

阪神淡路大震災から18年経っている事になります。

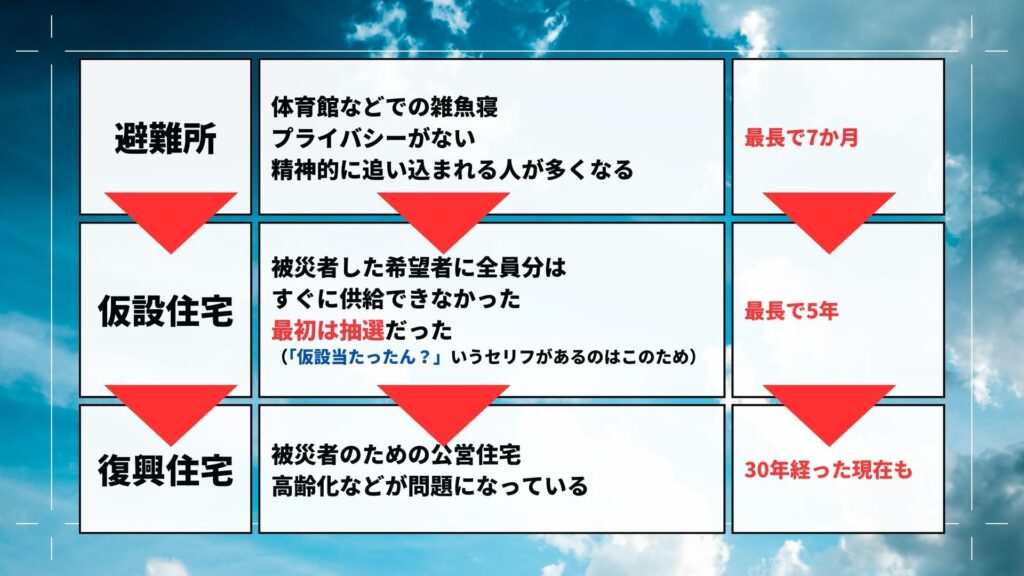

家を失った人他の心の居場所

当時の住居について説明しておきます。

避難所に避難した人たちだけで30万人以上と言われています。

仮設住宅が出来るまでその多くの人達はそのまま避難所にいるしかありませんでした。

避難所が完全に閉鎖されたのは1995年8月20日の事でした。

一番長く避難所にいた人は7か月以上避難所生活をした事になります。

仮設住宅もすぐに全員に供給されたわけではありません。

だからこそ、いつまでも避難所にいる事を余儀なくされた人も多かったわけです。

また仮設住宅も2000年1月に解消されるに至りますが、最長で5年もの間、仮設住宅で過ごした方がいらっしゃったわけです。

ドラマ「心の傷を癒やすということ」の中でも「仮設当たったん?」というようなセリフがありますが、最初は避難所から仮設住宅に移る事すら困難であったからです。明らかに仮設住宅の数が足りなかったのです。

そして、家を失った人たちは新しい場所で生活を余儀なくされます。

移転していくしかないのですが、心理的な居場所はなかったというのです。

安先生自身の体調不良

安克昌先生の親友の名越康文先生の言葉で「明らかに過労であった」と言われますが、安先生はそのハードワークの末に癌にかかって震災後、5年で天国に旅立ってしまいます。

「誰も、ひとりぼっちにさせへん」

ドラマの中でのセリフに「誰も、一人ぼっちにさせへん」という言葉があります。

これは実際に安先生が言われた言葉ではないのです。

”誰も”一人ぼっちにさせへんというのは現実的には難しい事です。

ですが、それでもそれを目指していくというのは心のケアにとても重要だというのです。

奇しくもドラマ内でのセリフでしたが、象徴的な言葉になりました。

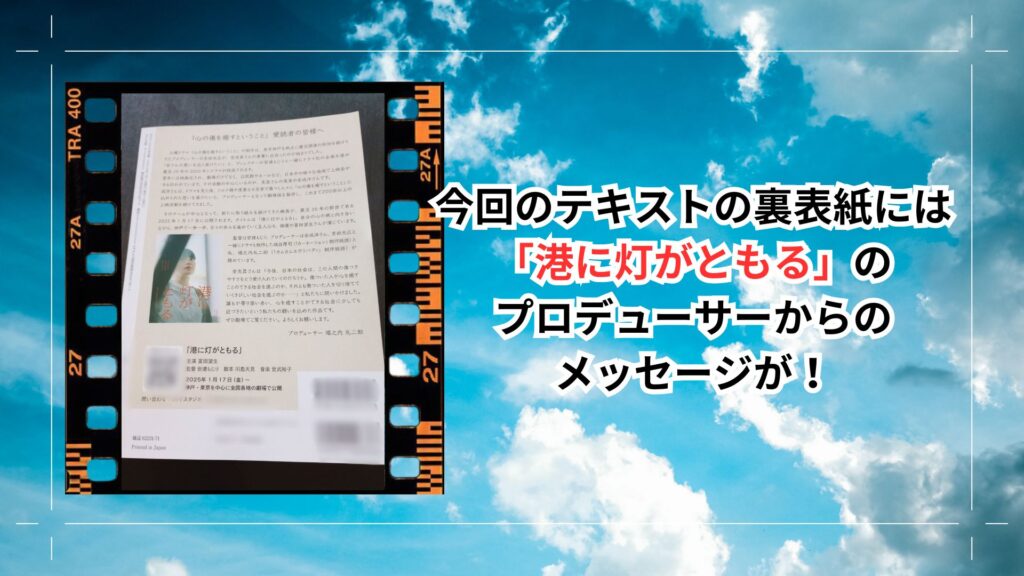

次の世代へ…。映画「港に灯がともる」

阪神・淡路大震災は30年を過ぎて人々の記憶から薄れようとしています。

そんな中で「心の傷を癒やすということ」のスタッフが震災の直後に生まれた女性の物語を映画化しました。

最終的な感想

2025年は阪神淡路大震災から30周年として色んな番組が放送されました。

この「100分de名著」も当時の貴重な映像や当時の人達の証言も取り入れながらの放送となりました。

こちらでは放送されなかった部分や私の思いも追記しています。

また、安先生自身が三兄弟の真ん中でした。

そっくりな弟さんがご出演で今も御健在な様子が嬉しかったです。

安克昌先生にはお兄さまがいらっしゃったのですが、このお兄さまも優秀な方で原子力工学の専門家でいらっしゃいました。

お名前を安俊弘とおっしゃいます。

この方は東日本大震災の後、事故後の対策に奔走しハードワークで亡くなられています。

つまり、三兄弟の一番下の弟さんにとっては二人の優秀な兄は震災に大きく関わったということになります。

(三人兄弟は上から安俊弘さん。安克昌さん。安成洋さん)

この経緯も「増補版・心の傷を癒やすということ」に詳しく書かれています。

涙なしでは読めない内容となっていますが、皆様の気持ちが落ち着いたときに「読みたくなってみたら」是非読んでみてください。